Notes / Observatoire Genre, climat et environnement

10 février 2025

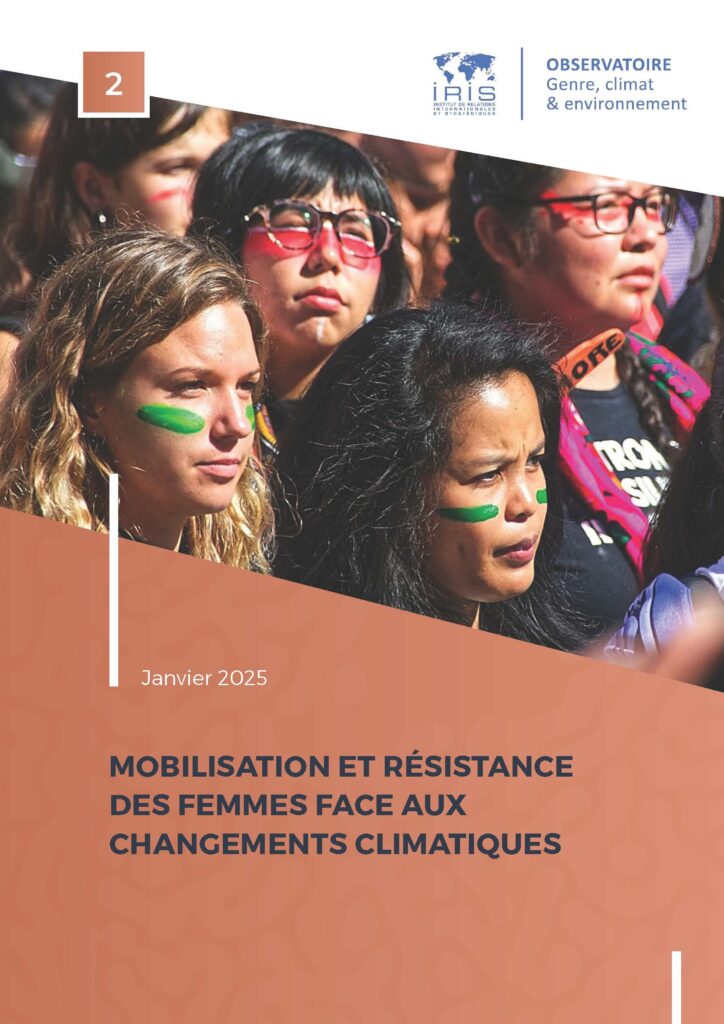

Mobilisation et résistances des femmes face aux changements climatiques

S’intéresser à l’activisme et aux combats des femmes dans le domaine climatique, environnemental et plus généralement du développement durable permet de proposer un regard nouveau, ouvert, nécessairement complexe sur, d’un côté, les droits des femmes et l’égalité homme/femme et, de l’autre, les défis, universels eux aussi, de la soutenabilité des politiques publiques et privées. Loin de toute tentation essentialiste qui consisterait à dire que, par « nature », les femmes agissent différemment des hommes ou s’intéressent plus qu’eux à ces questions, un tel travail aide à lever des angles morts quant aux différents registres de connaissance et de reconnaissance de ces engagements, à partir de réalités situées. D’une part, les femmes construisent, élaborent et partagent des expertises très diverses et pointues ; d’autre part, elles constituent, sur l’ensemble de la planète, dans tous les milieux et toutes les générations, des forces vives, créant des capacités collectives, non seulement de contestation, mais aussi de proposition pour améliorer leur condition et celle des sociétés tout entières.

L’activisme, que l’on peut définir comme une implication, par l’action directe, en faveur d’une cause ou d’une idée dans une ou plusieurs sphères sociales, est une forme concrète d’engagement portée et incarnée par de nombreuses femmes qui dénoncent et combattent ce qu’elles estiment être des dysfonctionnements institutionnels ou structurels.

Ces derniers peuvent émaner des États, des autorités locales, des entités politiques supranationales, d’organisations internationales ou, plus transversalement, de réflexes bureaucratiques. Ils sont parfois le fruit de modèles économiques ou associatifs dépassés. Ils peuvent également résulter des dégâts causés par les guerres, les conflits ou le terrorisme. Les dysfonctionnements peuvent aussi potentiellement témoigner d’une disqualification de la science ou d’une opposition idéologique à la protection de l’environnement et/ou à l’égalité homme/femme. La lutte activiste, quelque forme qu’elle prenne, renforce les possibilités d’adaptation et d’atténuation des effets du dérèglement climatique et environnemental, mais aussi impulse ou confirme le changement pour faire bouger les lignes, et répondre aux attentes des populations en matière d’accès aux droits et aux ressources afin d’habiter des écosystèmes vivables.

Nous prenons le parti que parler d’activisme et de résistance, c’est mettre le doigt sur une pluralité d’engagements concrets. Car c’est contre ce que beaucoup considèrent encore comme des fatalités que de nombreux individus, hommes et femmes se battent. La crise climatique, comme les crises sanitaires, économiques ou politiques, est l’occasion de repenser l’idée de développement durable à partir de la situation des femmes, qui ont une vulnérabilité plus accrue face aux changements climatiques et à la dégradation de l’environnement (cf. Note 1). Que celles-ci reprennent à leur compte, ou pas, le terme « féminisme », que leurs revendications et mobilisations collectives évoluent ou non dans le temps et l’espace, que les modes d’action et de transgression soient identiques ou bien divergent, toutes s’appuient sur un ensemble de savoirs, régulièrement actualisés et toujours partagés, preuve de leur extrême richesse et de leur capacité à se remettre en question.

Nous en proposons ici un état des lieux synthétique à partir d’une typologie de différents modèles d’activisme porté par des femmes (I), et de barrières qu’elles dénoncent et auxquelles elles font face (II), avant de formuler des recommandations qui se fondent notamment sur les propositions portées par ces actrices (III).