Analyses / Observatoire géopolitique du numérique et des technologies émergentes

3 mars 2025

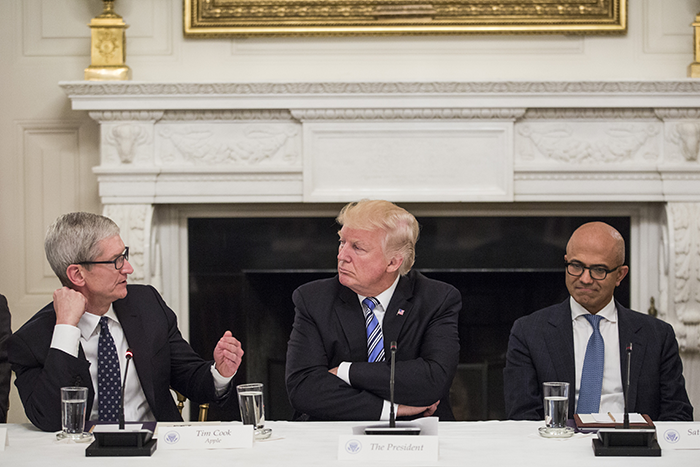

Quand Trump défend ses GAFAM

Le 21 février 2025, le président des États-Unis a signé une note (memorandum) intitulée : « Defending American companies and innovators from overseas extortion and unfair fines and penalties ». Elle repose sur un constat : les entreprises du numérique états-uniennes ont été la proie de mesures « extraterritoriales » dirimantes pour leur expansion économique, au détriment du « bien-être de la Nation », de la souveraineté et des emplois américains.

La note fait remonter ce qui est présenté comme une agression injustifiée à 2019. En cause, une demi-douzaine d’États qui ont créé des taxes spécifiques au secteur numérique : France, Autriche, Italie, Espagne, Turquie et Royaume-Uni, accusés d’avoir légiféré spécifiquement contre les firmes états-uniennes de façon « discriminatoire, disproportionnée afin de transférer d’importants fonds ou de la propriété intellectuelle depuis les entreprises américaines vers [leur gouvernement] ou des entités nationales soutenues par [leur gouvernement] ». En vertu de quoi, Donal Trump annonce que son administration répondra par des droits de douane et « toutes mesures nécessaires pour atténuer le préjudice causé aux États-Unis ».

On se souvient en effet qu’en 2019, en créant la taxe sur les services numériques (surnommée taxe GAFA), le gouvernement français s’était attiré les foudres de la première administration Trump, provoquant menaces et mesures de rétorsion du même acabit (hausse des tarifs douaniers, notamment sur les produits de luxe). Si bien que Bercy s’était empressé d’affirmer que la taxe ne serait que transitoire, le temps que les États membres de l’OCDE parvinssent à un accord sur la fiscalité des multinationales.

De fait, comme son nom l’indique, cette taxe visait précisément les multinationales du numérique états-uniennes. Ce n’est que par précaution juridique, face au risque d’une décision d’inconstitutionnalité, que les services et le cabinet du ministère des Finances s’étaient résignés à élargir le champ d’application de la taxe, afin que des entreprises françaises y fussent soumises, et ainsi parer à l’accusation de discrimination. Au grand dam des entreprises françaises, à l’image de Criteo, à l’époque.

Encore n’est-il pas seulement question de fiscalité. Ce sont plus généralement les « réglementations » prises par certains gouvernements étrangers qui sont visées, au premier chef les États membres de l’UE et l’Union dans son ensemble. À la lecture de ce memorandum, il apparaît nettement que l’administration américaine a en tête les législations européennes entrées en vigueur au cours de la dernière décennie : le règlement général sur la protection des données (RGPD[1]), le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act ou DMA) et son pendant sur les services numériques (Digital Services Act ou DSA), le règlement sur les infrastructures gigabit (Gigabit Infrastructure Act) ou encore le règlement sur l’intelligence artificielle, entré en application début février 2025 (AI Act). Ainsi, il est plus qu’évident que le DSA et son équivalent britannique (Online Safety Act) sont visés par la section 3(d) du memorandum : toutes mesures prises pour « saper la liberté d’expression, l’activisme politique » se retrouvent ciblées par les États-Unis. Au reste, il n’est pas anodin que l’un des plus proches conseillers de Donald Trump, Elon Musk, président de X (ex-Twitter), soit aussi l’un des plus fervents opposants aux mesures de régulation des contenus en ligne — au nom d’une « liberté d’expression » à géométrie variable, pour dire le moins.

Plus largement encore, c’est toute initiative ayant pour effet de « miner la compétitivité mondiale des entreprises états-uniennes » qui fera l’objet de représailles. Le caractère particulièrement vague de cette expression laisse entendre que les États-Unis attendraient des autres États une totale passivité devant l’expansion des GAFAM, qui bénéficient désormais d’un blanc-seing de l’administration trumpienne pour étendre leurs activités sans aucune limite, légale ou autre.

Personne ne sera surpris que le fond de cette note, en dépit de la diversité des objets qu’elle traite, formalise la politique nationaliste du président états-unien. Qu’elle s’illustre aussi nettement sur le terrain des technologies numériques ne devrait pas nous étonner non plus. Les États-Unis ont fondé leur domination technologique sur une politique nationaliste, interventionniste même dans le secteur de l’économie informatique puis numérique. Ce n’est pas un hasard si l’économiste américain John Kenneth Galbraith qualifiait, dans les années 1960, l’économie américaine d’« économie administrée » — régime normalisé dans le cadre de ce dense écheveau relationnel liant l’industrie de haute technologie et l’État, qu’il avait baptisé « technostructure ».

Certains observateurs attentifs du droit et de la politique technologique européenne pourraient s’interroger sur une telle prise de position agressive de la part du président états-unien. De fait, les Européens ne se sont guère montrés offensifs jusqu’à présent à l’égard des multinationales du numérique états-unienne. Au contraire, toute réglementation est scrupuleusement soupesée, de crainte qu’elle ne vienne freiner l’innovation : véritable mantra politique de ces dernières années, sous lequel il faut entendre toute firme technologique (numérique) d’une certaine envergure, au premier rang desquelles les entreprises américaines. Même la mesure qui semble hérisser au plus haut point l’administration Trump, la « taxe GAFA », s’est construite, ou plutôt co-construite, de manière étroite avec les représentants d’intérêts desdits GAFA. Des amendements furent même passés en catimini au Sénat, à la demande du cabinet du ministre de l’époque, pour complaire aux exigences de certaines de ces firmes.

Du reste, de manière générale, en dépit d’une multiplication réelle des mesures de régulation et des prises de position hostiles des gouvernants européens à l’endroit des GAFAM, la position européenne à leur sujet est et a toujours été de faire le maximum pour attirer leurs capitaux (financiers et technologiques) sur le sol européen. Récemment encore, la Commission européenne s’est attelée à effacer l’« affront » de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), qui en 2020 a jugé illégaux les transferts de données personnelles d’Européens entre l’UE et les États-Unis. En réaction, la Commission s’est précipitée pour adopter une nouvelle « décision d’adéquation » de la législation américaine avec le RGPD (conduisant à l’adoption du Data Privacy Network en juillet 2023) – et ainsi permettre de nouveau ces transferts, jusqu’à une probable nouvelle invalidation prochaine par la même CJUE.

Une attitude naturelle serait d’inférer ces prises de positions politiques et bureaucratiques du puissant lobbying des GAFAM. Il est vrai, ceux-ci sont parmi les entreprises les plus dépensières en la matière, tant au niveau national qu’européen. Meta, Microsoft, Apple et Google figurent en effet parmi les 15 premières organisations en termes de budget de lobbying selon le registre de la transparence de l’UE. Cependant, leur poids institutionnel n’est que très relatif comparé aux grandes entreprises nationales et européennes, qui bénéficient d’années, voire de décennies d’étroites relations avec les champs politiques et bureaucratiques nationaux et communautaires. Si les entreprises européennes militaient pour une politique aux accents agonistiques face aux GAFAM, elles bénéficieraient sans doute d’une écoute attentive. Or, jusqu’à présent, les très grandes entreprises européennes ont été parmi les plus actifs défenseurs des multinationales du numérique américaines. De grandes organisations patronales françaises ont ainsi joué un rôle majeur dans l’affadissement de la doctrine française en matière de « cloud souverain » — au point que des ministres français ont encouragé explicitement le recours aux technologies de Microsoft et Google. Et de grandes organisations professionnelles françaises ont aussi été en première ligne, du reste, dans la lutte contre la création de la taxe GAFA – synonyme, pour leurs adhérents, d’un renchérissement de l’accès aux services des firmes américaines, notamment de leurs services publicitaires.

De fait, les multinationales américaines ont acquis une telle force de gravité dans le champ économique européen (et mondial) ; leurs technologies numériques jouent un tel rôle dans la structuration des rapports de forces économiques internationaux, que toute mesure politique ou administrative susceptible de freiner la diffusion de leurs capitaux financiers et technologiques dans le système productif français ou européen est perçue comme une menace. Que faire si les services cloud d’Amazon Web Service (AWS) ou de Microsoft Azure devenaient indisponibles ou affichaient des coûts prohibitifs ? Quelles campagnes publicitaires imaginer sans le soutien (ou des prix avantageux) de grandes plateformes comme Facebook, Instagram ou YouTube (Google) ? Et comment imaginer profiter de gains de productivité substantiels grâce à l’intelligence artificielle, sans le concours du secteur privé américain, le plus grand investisseur au monde dans ce domaine (62,5 milliards de dollars pour la seule année 2023) ? On comprend que les relations entre les multinationales européennes et américaines se sont construites autour d’un faisceau d’interdépendances profondément asymétriques, au bénéfice des secondes. Une dépendance telle qu’elle questionne aujourd’hui l’attitude des grandes entreprises européennes : joueront-elles pour ou contre les politiques d’encadrement réglementaire des GAFAM ? Jusqu’à présent, elles se sont montrées soucieuses de préserver les intérêts de leurs homologues américaines. Reste à savoir si le nationalisme débridé de l’administration Trump est à même de les faire changer d’avis.

[1] La note cible les « régimes légaux étrangers [qui] limitent les flux de données transfrontaliers », ce qui est le cas du RGPD.