Correspondances new-yorkaises / Observatoire politique et géostratégique des États-Unis

5 novembre 2025

L’élection de Mamdani, catalysatrice d’une guerre civile froide déjà bien engagée

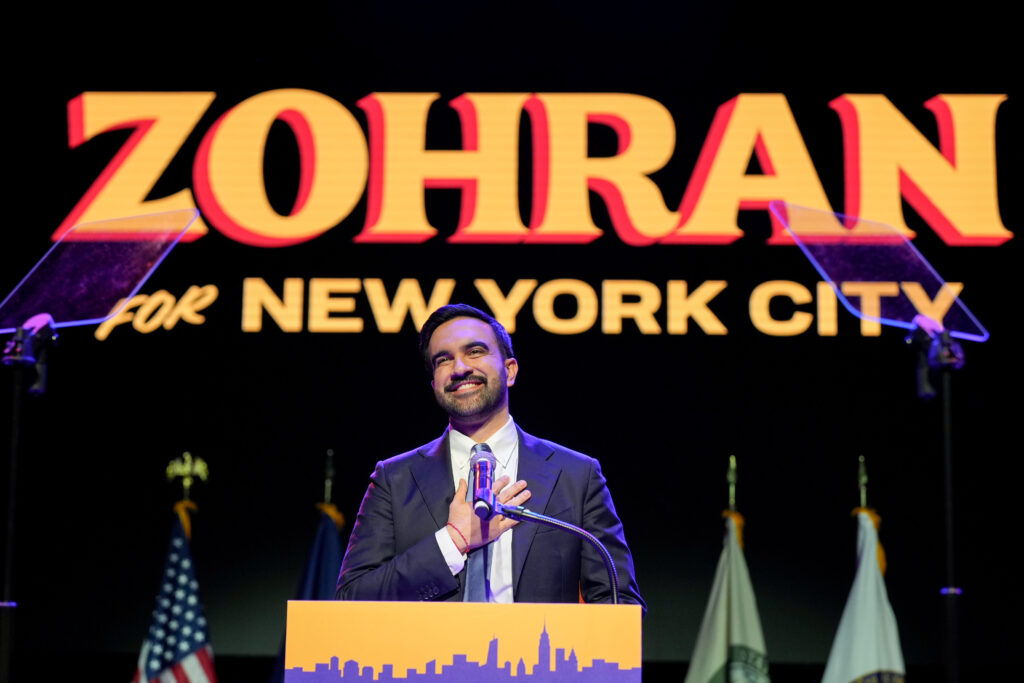

C’est fait. Mardi soir, à rebours des espoirs de l’establishment mais conformément aux sondages, Zohran Mamdani a remporté l’élection municipale de New York, devançant nettement Andrew Cuomo et Curtis Sliwa.

À 34 ans, ce membre des Democratic Socialists of America qui promet de geler les loyers et de taxer les riches devient le maire le plus à gauche de l’histoire de la ville – et peut-être des États-Unis.

Toute la soirée se sont affichés sur les écrans de télévision les visages décomposés des commentateurs de CNN et MSNBC. Leur stupéfaction n’était pas feinte : pour l’establishment médiatique comme pour l’élite politique, cette victoire reste incompréhensible. Comment la capitale économique du monde, Wall Street, le temple du capitalisme américain, a-t-elle pu élire un socialiste avoué ?

La réponse tient en un mot : effondrement. Effondrement du Parti démocrate old school, incapable de présenter autre chose qu’un recyclage pathétique d’ambitions personnelles et de magouilles de coulisses.

L’affaire Eric Adams restera dans les annales comme un cas d’école de trahison politique. Le maire sortant, empêtré dans ses scandales de corruption, avait d’abord tenté sa chance comme candidat indépendant après avoir renoncé à affronter Mamdani dans la primaire démocrate qu’il savait perdue d’avance.

Pendant des mois, il avait vilipendé Andrew Cuomo avec une violence inouïe – « serpent », « menteur pathologique », « homme fini » –, avant de se retirer jeudi dernier pour le soutenir. Le deal était limpide : Donald Trump lui aurait promis un poste en échange de son ralliement à Cuomo pour faire barrage au « communiste ». Adams, qui doit répondre de plusieurs accusations de corruption devant la justice fédérale, a sauté sur l’opportunité.

Quant à Cuomo, l’ancien gouverneur contraint à la démission après des accusations de harcèlement sexuel, il incarne à la perfection cette génération de politiciens pour qui les règles démocratiques ne valent que lorsqu’elles servent leurs intérêts. Après avoir juré de soutenir le vainqueur de la primaire démocrate « quel qu’il soit », il s’est empressé de se présenter comme indépendant dès sa défaite face à Mamdani (56% contre 44%). Sa campagne, financée en partie par des donateurs républicains, aura échoué à mobiliser au-delà d’un électorat conservateur vieillissant.

Du côté républicain, la candidature de Curtis Sliwa – déjà battu en 2021 – relevait de la farce pure. Son refus obstiné de se retirer malgré les suppliques de son propre parti a divisé le vote anti-Mamdani et garanti mathématiquement la victoire du « socialiste ».

Cette victoire s’explique par un rejet massif de l’establishment. Zohran Mamdani a gagné non seulement grâce aux « bobos de Brooklyn », comme le disent ses détracteurs, mais aussi grâce aux électeurs issus des classes populaires du Queens, du Bronx et de Harlem.

Ces New-Yorkais en ont eu assez du cynisme, des promesses non tenues, des scandales à répétition. Face à cette faillite morale de l’establishment, le vote Mamdani est apparu comme un vote de rupture démocratique.

Moins d’une heure après l’annonce des résultats, un proche de Donald Trump déclarait : « New York a choisi le chaos communiste. Ils l’auront. Mais ils ne l’imposeront pas au reste du pays. »

Plus tard dans la soirée, le ton aurait encore monté d’un cran. Des propos attribués au 47e président des États-Unis ont laissé entendre que, selon lui, le recours à la Garde nationale devenait quasi inévitable « pour empêcher New York de devenir un nouveau Venezuela ».

La menace n’est pas rhétorique. Trump a déjà déployé des militaires à Los Angeles, Washington, Portland et Chicago au cours de l’été. À chaque fois, le prétexte invoqué était la « sécurité nationale » ou le « maintien de l’ordre ». À chaque fois, il s’agissait en réalité d’intimider des métropoles démocrates jugées trop progressistes.

De son côté, le maire élu ne cède rien. Il vient de réaffirmer ses positions les plus controversées. Il honorera le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre Benyamin Nétanyahou si celui-ci venait à New York. Il fera de la ville « une zone de non-coopération totale » avec l’ICE, la police de l’immigration trumpienne. New York deviendra une « ville sanctuaire absolue » pour les sans-papiers.

« Donald Trump peut menacer tant qu’il veut, a-t-il lancé. New York ne se soumettra pas. Cette ville a été bâtie par des immigrants, par des travailleurs, par des gens ordinaires. Nous ne laisserons personne – pas même le président – nous dicter qui nous devons être. »

La rhétorique est forte. La réalité sera brutale. Car Zohran Mamdani devra gouverner une ville dont le budget dépend en partie de subventions fédérales que Trump peut couper du jour au lendemain. Il devra composer avec un appareil administratif municipal où subsistent de nombreux loyalistes d’Adams. Il devra affronter une presse nationale largement hostile et un establishment économique new-yorkais qui le regarde avec méfiance, voire effroi.

Cette élection municipale dépasse largement les frontières de New York. Elle cristallise l’affrontement entre deux visions irréconciliables de l’Amérique. D’un côté, des métropoles progressistes qui veulent tenter de s’engager sur la voie d’une social-démocratie à l’européenne, avec davantage de redistribution, de services publics, de protection sociale. De l’autre, un pouvoir fédéral autoritaire qui voit dans ces aspirations une menace existentielle à combattre par tous les moyens – y compris militaires.

Donald Trump mettra-t-il ses menaces à exécution et déploiera-t-il la Garde nationale à New York une fois Mamdani en fonction — ou même avant ? Ce dernier parviendra-t-il à gouverner face à un pouvoir fédéral hostile qui contrôle en partie les cordons de la bourse ?

New York vient d’élire son maire le plus à gauche. Les États-Unis entrent dans une nouvelle phase de cette guerre civile froide, qui désormais se joue à découvert, sur leur propre territoire.

Romuald Sciora dirige l’Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l’IRIS, où il est chercheur associé. Essayiste et politologue franco-américain, il est l’auteur de nombreux ouvrages, articles et documentaires et intervient régulièrement dans les médias internationaux afin de commenter l’actualité. Il vit à New York.