Entretiens / Asie-Pacifique

9 septembre 2025

Indonésie : anatomie d’une crise

Depuis le 25 août 2025, quelques jours seulement après la célébration du 80e anniversaire de l’indépendance de l’Indonésie, des vagues de manifestations se sont multipliées dans l’archipel à l’encontre de privilèges accordés à une partie des parlementaires[1]. Ces dernières ont entrainé une dizaine de morts. Quels sont les facteurs à l’origine de ce soulèvement de la population ? Dans quel contexte s’inscrivent ces manifestations ? Quel positionnement le gouvernement indonésien adopte-t-il à leur égard ? Le point avec Coline Laroche, analyste à l’IRIS au sein du Programme Asie-Pacifique, spécialisée sur l’Indonésie.

Quels ont été les éléments déclencheurs de ces manifestations et quelles sont les revendications soulevées ?

Ces manifestations émanent d’une frustration latente qui était déjà perceptible au cours des derniers mois, notamment dans certaines îles de l’archipel à l’aune de la fête nationale. L’annonce de l’attribution d’une allocation logement aux membres du Conseil représentatif du peuple (Dewan Perwakilan Rakyat – DPR) a quant à elle été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Cette allocation qui devait s’élever à 50 millions de roupies (soit un peu plus de 2 600 euros) a été perçue comme disproportionnée au regard du salaire minimum indonésien qui oscille entre 2 et 5,4 millions de roupies par mois en 2025 selon les provinces. Introduite en septembre 2024, cette allocation est venue s’ajouter à une liste d’indemnités déjà accordées ainsi qu’à des salaires élevés. Elle a d’autant plus suscité l’indignation de la population indonésienne qu’elle avait été précédée par l’annonce de nouvelles mesures d’austérité par le président indonésien Prabowo Subianto lors de la session annuelle de l’Assemblée délibérative du peuple (Majelis Permusyawaratan Rakyat – MPR), le 15 août 2025.

Dans un premier temps, les manifestations ont été initiées par des organisations étudiantes, des travailleurs et des syndicats à Jakarta (Java) et à Medan (Sumatra) le 25 août. Si les mobilisations étaient relativement calmes dans les jours qui ont suivi l’annonce, elles se sont intensifiées le 28 août, lorsque Affan Kurniawan, un conducteur de taxi moto âgé de 21 ans, a trouvé la mort lors d’une livraison pendant une manifestation après avoir été écrasé par un véhicule de police à Jakarta. La vidéo ayant fait le tour des réseaux sociaux, la lutte contre les violences policières est venue s’ajouter à celle contre les inégalités et la contestation d’une élite politique déconnectée des besoins de la population. Les profils des manifestants se sont progressivement diversifiés et les rassemblements se sont propagés dans l’archipel.

Les mobilisations ont rapidement pris de l’ampleur en raison de la violence des affrontements entre les activistes et les forces de l’ordre. D’une part, de nombreuses attaques et incendies ont ciblé des lieux symboliques tels que des bâtiments gouvernementaux, le siège de la police ou encore des parlements régionaux (à Makassar, Mataram ou Kediri). Les maisons de certains parlementaires et de la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati ont également été pillées et dégradées. D’autre part, la police aurait procédé à des arrestations arbitraires selon les activistes et Amnesty International qui a dénoncé « un recours à la force inutile et excessif de la part de la police dans plusieurs villes ».

Selon Human Rights Watch, le bilan s’élèverait à l’heure actuelle à une dizaine de morts, des centaines de blessés et une vingtaine de personnes portées disparues. Quant aux dommages causés en matière d’infrastructures, ils s’élèveraient à 900 milliards de roupies (soit près de 47 millions d’euros) selon le ministre des Travaux publics.

Les contestations s’étendent donc désormais bien au-delà des revendications économiques initiales liées au coût de la vie (augmentation du salaire minimum, une réforme fiscale et des mesures anticorruption, etc.). Elles traduisent un rejet des violences policières, une demande de limitation de l’intervention de l’armée dans la sphère civile et une remise en question de la légitimité et de l’efficacité des parlementaires, en témoigne le relai du hashtag #BubarkanDPR (« dissoudre la Chambre des représentants ») sur les réseaux sociaux.

Ces manifestations figurent parmi les mobilisations de plus grande ampleur qu’ait connues l’Indonésie depuis la chute de Suharto en 1998 et le début de l’ère Reformasi, aux côtés de celles de 2019 et de 2020. Dans quel contexte économique et politique s’inscrivent ces manifestations d’août et septembre 2025 ?

Si ces manifestations, du fait de leur ampleur, sont régulièrement comparées dans le débat public à celles ayant renversé le régime de Suharto en 1998, il faut toutefois rester prudent à l’égard de toute analogie. Elles se déroulent dans un contexte très différent, marqué non plus par la crise économique asiatique de 1997 et le régime dictatorial du général Suharto, mais par une persistance des inégalités économiques et une défiance envers ses représentants politiques.

Sur le plan économique, l’Indonésie connaît depuis 2014 une conjoncture globalement favorable, avec une croissance annuelle supérieure à 5 % depuis 2014 (à l’exception de la parenthèse liée à la pandémie de Covid-19 en 2020-2021) portée par une politique de développement active, mais qui est venue renforcer les inégalités entre les provinces sous la présidence de Joko Widodo. Le ralentissement observé au début de l’année 2025, avec une croissance à 4,7 % résultant d’un contexte géopolitique et économique instable, ne constitue pas une rupture en tant que telle. Cependant, il a contribué à rendre plus visibles les inégalités sociales, économiques et territoriales structurelles.

Le pouvoir d’achat des ménages se retrouve aujourd’hui fragilisé notamment par une inflation touchant particulièrement les produits alimentaires de base (riz, essence, huile de palme, etc.), des licenciements massifs ainsi qu’un taux de chômage à 4,76 % en février 2025, touchant majoritairement les jeunes et supérieur à la moyenne des pays de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN). L’emploi informel représente également 59 % de l’emploi, renforçant ainsi l’exposition des personnes concernées à l’inflation et à la précarité.

Par ailleurs, ces inégalités pourront difficilement être réduites sous l’actuel mandat présidentiel en raison de coupes budgétaires annoncées touchant des projets infrastructurels ou des secteurs clés comme l’éducation ou la santé. Elles visent entre autres à réduire le déficit budgétaire légué par la précédente administration et à permettre le financement du programme phare et qui fait débat de Prabowo Subianto qui s’attache à fournir des repas gratuits et nutritifs à tous les enfants scolarisés.

Sur le plan politique, la population indonésienne a été confrontée à un affaiblissement progressif de la démocratie, processus qui a accentué la défiance de celle-ci à l’égard de ses représentants parlementaires comme gouvernementaux.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce déclin. Tout d’abord, le maintien de dynasties politiques a favorisé une reproduction des élites. Ensuite, les mandats de Joko Widodo ont entraîné un affaiblissement de l’indépendance de certaines institutions telles que la Commission pour l’éradication de la corruption (Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK), dont l’autonomie a été significativement réduite par la réforme de 2019, et la Cour constitutionnelle, dont la neutralité a été remise en cause à la suite de la modification de la loi électorale en 2023 permettant au fils de Joko Widodo d’accéder à la candidature à la vice-présidence.

L’arrivée au pouvoir de Prabowo Subianto a quant à elle contribué à une recentralisation du pouvoir et un renforcement de l’exécutif à travers notamment un élargissement de son cabinet et un affaiblissement de l’opposition politique, restreinte aujourd’hui au parti du PDI-P. En ralliant la quasi-totalité des partis à sa coalition au lendemain de son élection, il s’assure ainsi un soutien du Parlement. Enfin, le récent élargissement de l’implication de l’armée dans la sphère civile a éveillé des inquiétudes quant à une éventuelle résurgence de la « dwifungsi », à savoir la double fonction politique et militaire du régime de Suharto.

Autant de facteurs qui, combinés à des affaires de corruption, ont progressivement conduit aux mouvements de contestation que l’on connait actuellement.

Ce mouvement de contestation, le plus significatif depuis l’arrivée au pouvoir de Prabowo Subianto, constitue un défi majeur pour son administration. Quelles réponses ont été apportées à ce jour par le gouvernement indonésien et quelles demeurent aujourd’hui les marges de manœuvre du côté de la société civile ?

Le gouvernement indonésien a dans un premier temps tenté d’apaiser la situation en annonçant plusieurs concessions, parmi lesquelles l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de la mort d’Affan Kurniawan, une baisse des salaires des membres du DPR ainsi que la suppression de certaines indemnités telles que l’allocation logement. Néanmoins, face aux proportions que semblent prendre ces contestations et aux demandes de changements profonds évoqués, ces annonces dont l’application demeure incertaine ne suffiront probablement pas à mettre fin aux manifestations puisqu’elles traitent davantage les symptômes de cette contestation plutôt que les causes structurelles de celles-ci, à savoir les inégalités et la défiance institutionnelle.

Par ailleurs, en utilisant les termes « de trahison et de terrorisme » pour qualifier certains actes de protestation, le président a suscité des craintes du côté de la société civile quant au risque d’une criminalisation du mouvement. En raison du passé militaire du président indonésien, le déploiement de l’armée indonésienne (Tentara Nasional Indonesia – TNI) en soutien aux forces de police dans les manifestations a également ravivé des inquiétudes quant à une militarisation du maintien de l’ordre et une restriction des libertés.

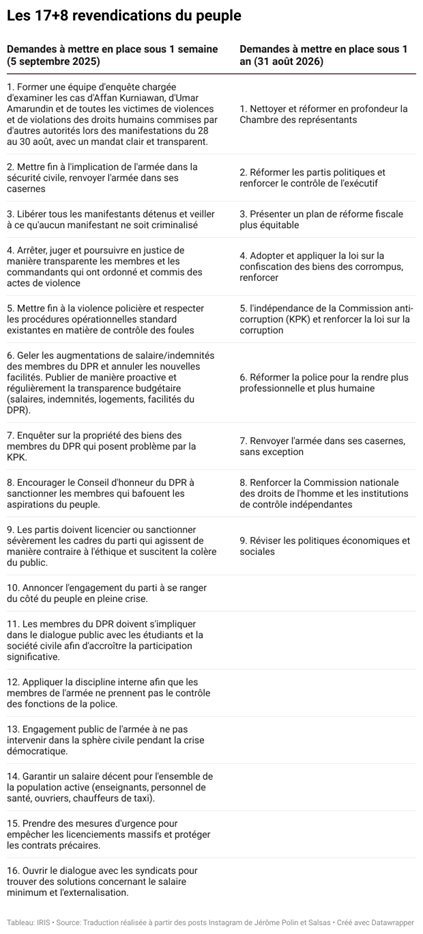

Quant à la société civile, ses marges de manœuvre seront conditionnées par le positionnement que le gouvernement adoptera à l’égard de ces manifestations. Bien qu’elle se soit rapidement structurée et rassemblée, elle ne disposait pas, au début des manifestations, d’un porte-parole clairement identifié pour exprimer des revendications communes. Depuis, le mouvement « 17+8 »[2], porté par des influenceurs et des militants, a publié sur les réseaux sociaux 25 mesures à destination des décideurs politiques, de l’armée et de la police dont l’application doit pour certaines être effective dans un délai d’une semaine et pour d’autres sous un an. Ainsi, si aucune réponse n’est apportée aux enjeux structurels soulevés par cette vague de contestations, les manifestations pourraient se poursuivre ou se reproduire a posteriori.

[1] En Indonésie, le Parlement (Majelis Permusyawaratan Rakyat – MPR) est constitué de deux chambres : le Conseil représentatif du peuple (Dewan Perwakilan Rakyat – DPR) et le Conseil représentatif des régions (Dewan Perwakilan Daerah – DPD). Ici seuls les membres du DPR sont concernés par cette allocation.

[2] Le « 17 » fait ici référence à la date anniversaire de l’indépendance de l’Indonésie proclamée le 17 août 1945. Le « +8 » vient compléter le nombre de mesures ajoutées à ce chiffre symbolique de 17.