Entretiens / Océan

12 mai 2025

Géopolitique des abysses : puissance, métaux et fractures globales

L’initiative unilatérale des États-Unis sur l’exploitation minière des fonds marins affaiblit l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) et remet en cause le cadre multilatéral. L’accès aux métaux critiques, essentiels à la transition énergétique, devient un enjeu stratégique comme le montrent les pressions exercées par Washington sur le Groenland, l’Ukraine et les fonds marins. Cette dynamique révèle les limites actuelles de la gouvernance collective des communs mondiaux et nous font entrer dans une nouvelle ère de la géopolitique des matières premières au niveau mondial. Le point avec Emmanuel Hache, directeur de recherche à l’IRIS et Romane Lucq, analyste en stratégie internationale spécialisée sur les enjeux maritimes.

Quelles implications géopolitiques les initiatives unilatérales des États-Unis ont-elles sur la légitimité de l’AIFM et l’équilibre du régime international des fonds marins ?

La dernière session du Conseil de l’AIFM, tenue du 18 au 29 mars 2025, devait permettre d’avancer vers l’adoption d’un code minier encadrant l’exploitation commerciale des ressources minérales situées au-delà des juridictions nationales. Toutefois, la quantité et la complexité des sujets à trancher – garanties environnementales, mécanismes de partage des bénéfices, procédures d’octroi des permis ou responsabilités en cas de dommages, etc. – ont clairement montré qu’aucun compromis ne pourrait être trouvé dans les délais initialement envisagés. C’est dans ce contexte d’impasse réglementaire que, le dernier jour des négociations, The Metals Company (TMC) – une entreprise canadienne pionnière du secteur et principale promotrice d’une entrée rapide dans la phase d’exploitation – a annoncé son intention de solliciter un permis d’exploitation directement auprès des autorités américaines, en s’appuyant sur une législation nationale de 1980, le Deep Seabed Hard Mineral Resources Act. Cette déclaration a immédiatement suscité de vives réactions : plus de 40 États ont pris la parole pour exprimer leur préoccupation face à ce contournement du processus multilatéral et à ses implications pour la gouvernance internationale des fonds marins.

Quelques semaines plus tard, le 24 avril 2025, Donald Trump a franchi un pas supplémentaire en signant un décret présidentiel intitulé Unleashing America’s Offshore Critical Minerals and Resources. Ce texte demande aux agences fédérales, notamment la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), d’accélérer le traitement des demandes de permis pour l’exploitation des ressources minérales en haute mer, qu’elles se trouvent dans les eaux sous juridiction états-unienne ou au-delà. L’objectif affiché est de garantir l’accès des États-Unis aux métaux critiques nécessaires à la transition énergétique, en soutenant l’émergence d’une filière industrielle d’extraction en eaux profondes. Dans la foulée, le 29 avril 2025, TMC USA – filiale américaine de TMC – a officiellement soumis à la NOAA une demande de permis commercial pour l’exploitation de nodules polymétalliques dans une zone de 25 160 km² située dans la plaine abyssale Clarion-Clipperton, ainsi que des licences d’exploration complémentaires.

Ces initiatives marquent un tournant géopolitique, dans la mesure où elles traduisent un contournement explicite du cadre onusien fondé sur la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). En opérant hors du cadre juridique établi et en s’affranchissant de l’autorité de l’AIFM, les États-Unis affaiblissent les principes fondateurs du régime multilatéral mis en place pour encadrer l’usage équitable et responsable des ressources minérales en haute mer. Ce contournement assumé du mécanisme collectif, au profit d’un droit national réactivé à des fins stratégiques, remet en cause le principe même de patrimoine commun de l’humanité, qui constitue le socle normatif des ressources minérales des fonds marins internationaux. En outre, en revendiquant un accès direct et autonome aux ressources des grands fonds, Washington crée un précédent susceptible d’être suivi par d’autres puissances disposant de capacités industrielles, technologiques et financières suffisantes, qui pourraient être tentées d’invoquer leur propre législation nationale pour justifier une exploitation anticipée, contribuant ainsi à une fragmentation croissante du cadre juridique international. Par ailleurs, cette stratégie du fait accompli affaiblit les marges de manœuvre des États et des délégations engagés dans la construction d’un compromis au sein de l’AIFM. En réduisant l’espace de négociation, elle exacerbe les tensions entre les partisans d’une pause de précaution et ceux qui plaident pour une entrée rapide dans la phase d’exploitation. Ce clivage, désormais accentué par le positionnement américain, fragilise encore les perspectives d’un aboutissement multilatéral du code minier.

Comment expliquer les divergences croissantes entre États au sujet de l’exploitation minière des fonds marins, et que révèlent-elles des fractures géopolitiques plus larges sur la gouvernance des communs mondiaux ?

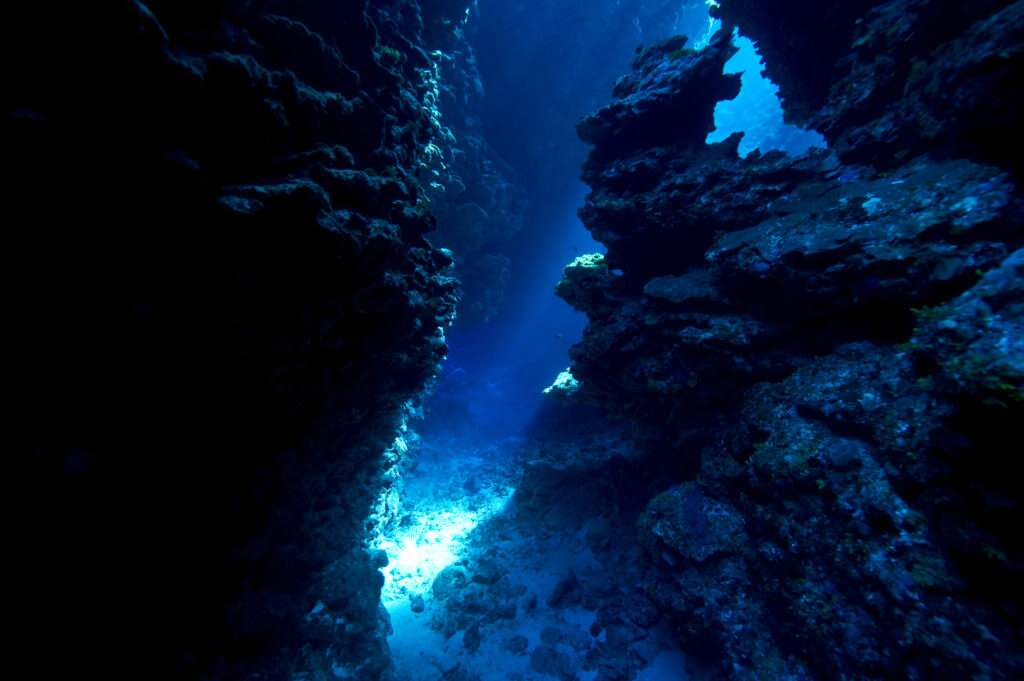

La polarisation des positions étatiques s’explique d’abord par l’incertitude scientifique entourant les grands fonds. Il s’agit d’un espace qui demeure largement inexploré – on estime que seulement 25 % des fonds marins ont été cartographiés avec précision –, porteur d’une biodiversité méconnue, dont les dynamiques écosystémiques et les interactions avec le reste du milieu marin sont encore imparfaitement comprises. Dans un tel contexte, le passage à l’exploitation implique de prendre position sur un niveau d’incertitude acceptable, la réversibilité des impacts, et la nature même du rapport entre humanité et milieu marin. Alors que les scientifiques alertent sur des atteintes majeures aux équilibres des écosystèmes – disparition d’espèces encore inconnues, perturbation durable de la faune et de la flore abyssales, diffusion de particules susceptibles d’altérer la qualité des milieux –, les cadres juridiques permettant de prévenir ou de réguler ces impacts sont encore lacunaires. L’activation, en 2021, par Nauru, de la « règle des deux ans » – qui permet théoriquement de débuter l’exploitation même en l’absence de règles finalisées – a mis sous pression les négociations, accentuant les dissensions entre États favorables à une entrée rapide dans la phase d’exploitation et ceux qui estiment qu’en l’absence de connaissances robustes, le principe de précaution doit prévaloir.

Ces dissensions révèlent des stratégies étatiques profondément divergentes. D’un côté, un groupe de pays – Chine, Russie, Inde, etc. – investit dans les technologies d’exploration et entend sécuriser un accès direct à ces ressources, en particulier dans la perspective d’une concurrence accrue pour les métaux critiques, concevant ainsi les grands fonds comme un levier de souveraineté technologique et de puissance économique. À leurs côtés, plusieurs États insulaires – Nauru, Tonga – ont accordé leur parrainage à des entreprises minières, souvent dans une logique de développement national fondée sur les rentes issues de l’économie bleue. À l’inverse, une coalition croissante d’États – dont la France, l’Allemagne, le Chili, le Costa Rica ou encore le Vanuatu – plaide pour un moratoire. Ces pays mettent en avant l’absence de preuves scientifiques démontrant l’innocuité de l’exploitation, ainsi que l’irréversibilité des dommages potentiels pour la biodiversité. En outre, certains soulignent également l’incohérence qu’il y aurait à promouvoir une telle activité au moment où la communauté internationale adopte des objectifs de conservation de 30 % de l’océan d’ici à 2030 (cadre mondial Kunming-Montréal) et célèbre le Traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine (BBNJ).

Mais au-delà des stratégies nationales, ce qui se joue est plus fondamental : l’incapacité du système international à garantir une gouvernance crédible, équitable et légitime de ce qui est censé relever du principe de patrimoine commun de l’humanité. Ce concept, inscrit au cœur de la CNUDM, vise à faire des ressources minérales des fonds marins internationaux un bien partagé, géré collectivement dans l’intérêt de tous, et en particulier des pays ne disposant pas des capacités techniques d’y accéder. Or, les modalités concrètes de cette gestion et de la redistribution des bénéfices restent largement indéterminées, et l’AIFM, censée incarner ce cadre collectif, voit sa légitimité contestée à la fois par ceux qui jugent sa gouvernance trop lente et par ceux qui dénoncent sa porosité aux intérêts industriels.

Dès lors, les tensions croissantes autour de l’exploitation minière des fonds marins ne relèvent pas d’un simple désaccord d’interprétation juridique ou d’appréciation technique, mais traduisent aussi un affrontement plus fondamental entre visions concurrentes du devenir des communs globaux et révèlent, en creux, les impensés structurels d’un multilatéralisme en crise face aux recompositions contemporaines. Le cas des fonds marins illustre avec une acuité particulière les tensions entre les ambitions universelles du droit international et la réalité des rapports de force contemporains. À mesure que les enjeux liés aux ressources se déplacent vers des espaces extraterritoriaux – cyberespace, orbite terrestre, espace ou abysses océaniques – la capacité de la communauté internationale à produire des normes communes, contraignantes et justes s’érode. La gouvernance des communs mondiaux se trouve ainsi concurrencée par des logiques de captation, d’anticipation stratégique et de contournement juridique.

Dans quelle mesure les métaux contenus dans les fonds marins sont-ils réellement stratégiques pour la transition énergétique, et quelles alternatives pourraient être envisagées pour limiter la dépendance à leur exploitation ?

La transition bas-carbone et numérique, tout comme le secteur militaire, repose sur une demande accrue en métaux. Le caractère métallivore des dynamiques en cours a notamment été mis en exergue par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui estimait, en 2024, qu’un scénario de neutralité carbone engendrerait une multiplication des besoins mondiaux en cuivre par 1,5, de ceux du cobalt, du nickel et des terres rares par 2, de graphite par environ 4 et de ceux du lithium par 9, des matériaux existants en abondance dans les fonds marins. Leur exploitation apparaît ainsi pour certains acteurs comme un levier stratégique essentiel dans la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement en métaux. Elle pourrait notamment contourner les logiques géopolitiques traditionnelles fondées sur la concentration des ressources terrestres et la logique des États. Aujourd’hui, une part significative de la production mondiale de métaux est localisée dans des zones caractérisées par une forte instabilité politique (République démocratique du Congo, etc.), ou par des logiques économiques favorisant les rapports de force avec de nombreuses menaces de restrictions ou d’embargo comme observé en Chine ou en Indonésie. Ces dynamiques exposent les chaînes de valeur à des risques de rupture et à une forte dépendance stratégique. En outre l’intérêt géopolitique des ressources des grands fonds marins ne se limite pas à la seule abondance en métaux stratégiques tels que le manganèse, le cuivre, le nickel, le cobalt ou certaines terres rares (tableau 1), mais également à une concentration bien plus importante dans ces milieux que dans les gisements terrestres.

Tableau 1 : Réserves terrestres et ressources sous-marines des métaux de la transition bas-carbone[1]

| Réserves terrestres (en kt) | Ressources nodules polymétalliques dans la ZCC (en kt) | Ratio ressources nodules/ réserves terrestres (%) | |

|---|---|---|---|

| Cobalt Cuivre Lithium Manganèse Nickel Terres rares | 11 000 1 000 000 28 000 1 900 000 130 000 110 000 | 44 000 226 000 2 800 5 992 000 274 000 15 100 | 300 % 22,6 % 10 % 215,4 % 110 % 13,7 % |

Sources : USGS ; AIE ; Hein et al. 2013[2].

Il réside également dans leur situation géographique particulière : une grande partie de ces gisements se trouve au-delà des juridictions nationales, dans des zones internationales, ce qui soulève des enjeux cruciaux de gouvernance, de souveraineté et de compétition stratégique entre puissances. Enfin, les partisans voient dans l’exploitation des fonds marins la possibilité de repousser les problématiques d’acceptabilité des populations locales, qui vivent près des principaux sites miniers terrestres.

Cependant, en parallèle de ces logiques, développer les fonds marins est une source majeure d’incertitudes écologiques. Et le principe de précaution s’impose car nous ne connaissons pas ces écosystèmes essentiels. En outre si nous ne réfléchissions qu’en termes économiques, il n’existe aucune étude sérieuse qui démontrerait la faisabilité de ce type d’exploitation. D’autres stratégies se doivent donc d’être explorées, comme l’amélioration du recyclage ou la sobriété avant d’aller exploiter l’un des derniers communs de l’humanité.

Groenland, Ukraine et maintenant fonds marins : les États-Unis sont-ils en train de lancer la guerre des métaux critiques ?

Dès 2017 lors du premier mandat de Donald Trump, la question des métaux critiques a été qualifiée de menace extraordinaire pour la sécurité nationale, avec en arrière-plan la dépendance à Pékin. La Chine, comme le Canada, sont les deux principaux fournisseurs de métaux critiques d’un pays qui reste dépendant à 100 % pour 10 métaux présents dans sa liste des métaux stratégiques et au-dessus de 50 % pour 31 d’entre eux ! Les métaux critiques sont donc un guide de lecture de la stratégie des États-Unis à l’international. Et les terrains de jeu de l’administration Trump sont nombreux sur le sujet : Groenland, Ukraine et fonds marins. Ils poursuivent tous, à des degrés divers, une forme de logique sacrificielle. Il faudrait donc sacrifier un territoire pour assurer son indépendance stratégique. Les tentatives controversées de Donald Trump d’acquérir, dès 2019, le Groenland – par la négociation ou la contrainte – illustre la perception croissante de ce territoire comme un espace hautement stratégique en raison de son potentiel minier (cuivre, or, graphite, molybdène et nickel). La présence potentielle de terres rares – le Groenland abriterait environ 1,7 % des réserves mondiales de terres rares selon l’Institut géologique des États-Unis (USGS) – exacerbe ces logiques. Le marché des terres rares, nécessaire pour la production d’aimants permanents rentrant dans les moteurs électriques et certaines éoliennes, est dominé par la Chine, qui en extrait environ 69 % et en raffine plus de 90 %. Annexer le Groenland ou exploiter les fonds marins représente la solution états-unienne pour réduire sa dépendance à la Chine, qui dispose sur ce marché d’un véritable levier stratégique. Cette volonté de contrôle des ressources s’accompagne également d’une volonté d’en limiter l’accès à ses rivaux géopolitiques, notamment la Chine, l’Union européenne (UE) ou la Russie. La pression américaine à signer un accord avec l’Ukraine sur les matériaux critiques va dans le même sens. L’Ukraine recèlerait un potentiel minier important – titane, lithium, graphite, terres rares, zirconium – qui représenterait environ 5 % des ressources mondiales. Même si, là aussi, les incertitudes sont majeures – les données géologiques sont obsolètes et datent pour la plupart de l’ère soviétique et la rentabilité économique de ces gisements est très incertaine –, les États-Unis veulent montrer leur capacité à sécuriser leurs approvisionnements en utilisant toute leur influence ou en ayant recours à la force brute. Mais la course aux ressources stratégiques ne se limite pas à ces terrains. Les États-Unis sont également actifs en Afrique et ce retour intervient alors que la Chine et les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, ont investi massivement dans le secteur minier africain, avec des stratégies diversifiées, combinant investissements, infrastructures et influence diplomatique.

Dans ce contexte, la géopolitique mondiale s’organise de plus en plus autour des enjeux métalliques et autour du développement de réseaux miniers, véritables toiles d’araignées, mêlant accords économiques, diplomatiques ou militaires. Nous assistons à un retour brutal d’une « géopolitique des matières premières » qui nous rappelle que la souveraineté énergétique passe nécessairement par une reconquête industrielle et minérale.

[1] Tiré de Emmanuel Hache, Émilie Normand et Candice Roche, « Exploiter les fonds marins : une nouvelle frontière géopolitique ? », La Revue internationale et stratégique 136, n° 4 (hiver 2024) : 173-183.

[2] James R. Hein, Kathryn Mizell, Andrea Koschinsky et Thomas A. Conrad, “Deep-Ocean Mineral Deposits as a Source of Critical Metals for High- and Green-Technology Applications: Comparison with Land-Based Resources », Ore Geology Reviews 51 (2013) : 1–14.