« La fonction sociale de l’artiste n’est pas toujours celle que l’on croit » : Marcel Amont dans la RIS

Décédé le 8 mars 2023, Marcel Amont fut tout à la fois compositeur, acteur, animateur à la télévision et écrivain. Il avait notamment connu de grands succès avec ses titres « Le Mexicain » et « Bleu Blanc Blond ». En 2017, il répondait aux questions de Pascal Boniface, revenant pour le compte de La Revue internationale et stratégique sur son parcours, son rapport à la géopolitique et sa perception du rôle social de l’artiste.

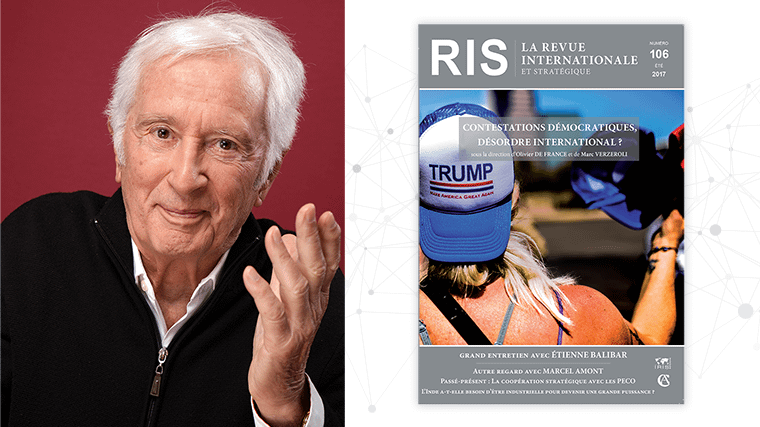

« La fonction sociale de l’artiste n’est pas toujours celle que l’on croit », entretien avec Pascal Boniface, La Revue internationale et stratégique, n° 106, IRIS Éditions – Armand Colin, été 2017, p. 7 à 17 (en libre accès).

Pourrions-nous revenir un instant sur votre parcours et sur ce qui vous pousse encore à monter sur scène à l’âge de 88 ans ?

Marcel Amont – J’ai renoncé à être professeur d’éducation physique il y a maintenant soixante-dix ans pour choisir, au grand dam de mes parents, le métier d’artiste. J’ai fait le Conservatoire d’art dramatique, joué les valets de Molière, été chanteur d’orchestre. En 1950, j’ai compris qu’il ne se passait pas grand-chose à Bordeaux. Alors, j’ai fait le grand saut vers la capitale où, évidemment, personne n’attendait le jeune Marcel Miramon. Puis, les choses ont commencé à fonctionner. Pourquoi aurais-je abandonné ?

Depuis, cela reste ma vocation, ma raison de vivre, et je ne vois pas à 88 ans ce qui pourrait me donner autant de plaisir. Et puis, je ne sais rien faire d’autre. Mais j’ai pris des risques à cette époque. Mon père disait toujours : « tu n’auras pas de retraite, tu te figures qu’on va te payer pour chanter des bêtises ? »

Quelles ont été vos influences et vos sources d’inspiration ?

Marcel Amont – L’arrivée du poste de TSF dans les foyers ouvriers – puisque de paysans, mes parents sont devenus ouvriers – a véritablement changé la vie. C’était très œcuménique. Du jour au lendemain, nous avions accès à tout, en vrac : Berthe Sylva, des chanteurs d’opéra, Ray Ventura, Jean Sablon, Charles Trenet. Tout cela cohabitait, c’était le Bombay de Salman Rushdie, il n’y avait pas de clivages, les influences étaient tous azimuts. Bien entendu, je préférais entendre Jean Sablon, Ray Ventura et ses Collégiens et, évidemment, Charles Trenet. Mais nous recevions toutes ces influences en même temps.

Quel était alors votre rapport à la géopolitique ?

Marcel Amont – Ma génération – j’avais dix ans au moment de la déclaration de guerre – a baigné dans une actualité terrible dès le plus jeune âge. Souvent, les gens qui ne connaissent pas l’histoire me disent : « à Bordeaux, vous étiez en zone libre ». Non seulement nous étions en zone occupée et nous avons connu la botte de l’occupant, mais en plus, il s’agissait d’une base sous-marine. Nous avons été bombardés pendant toute la guerre, qui plus est par nos amis, qui cherchaient à nous délivrer. Nous étions donc dans l’actualité la plus brûlante, la plus terrifiante à longueur de journée. On écoutait Londres et on voyait bien que ce qu’on lisait dans les journaux autorisés à la publication n’était pas cohérent. On suivait tout cela sur la carte en piquant des petits drapeaux. Je peux encore vous dire où sont Benghazi, El Alamein, Bir Hakeim, Smolensk, etc. On était plongé dans l’actualité des belligérants à longueur de journée. On vivait les privations, on n’avait pas à manger, on prenait des bombes et on écoutait les informations. Les gens de ma génération étaient au sein même de l’actualité : comment y échapper ?

Est-ce cette comparaison entre le discours officiel des journaux pétainistes et l’écoute de Radio Londres qui a forgé votre esprit critique ?

Marcel Amont – Bien sûr, totalement. Aujourd’hui encore, je continue à douter en permanence. Les gens assénaient à l’époque des vérités premières, même mes braves parents chacun de leur côté, avec beaucoup de bonne foi. Et puis, ils m’ont donné la chance de poursuivre mes études après l’école primaire. Cela est capital pour aider à se débarrasser éventuellement d’œillères familiales.

Deux vérités premières différentes donc, puisque votre père était communiste et votre mère catholique.

Marcel Amont – Différentes mais qui, tout compte fait, se rejoignaient. Mon père n’était pas inscrit au Parti – ce qui lui a sauvé la vie d’ailleurs pendant l’occupation.

Puis, grâce à l’école, on reste quinze jours sur Socrate, la maïeutique, le positivisme, Auguste Comte. Tout à coup, on a l’impression que l’on peut devenir critique sur tout un ensemble de sujets. J’ai donc développé mon esprit critique entre « papa coco » et « maman catho », plus le fait d’écouter Londres pendant que la presse et la radio pétainistes disaient autre chose, plus le fait que ce qu’on me disait à la maison et à l’école ne correspondait pas tout à fait.

C’est terrifiant d’ailleurs, je suis tellement hanté par le doute que je suis très désemparé par ce qui se passe autour de moi pratiquement depuis que je suis né, mais particulièrement en ce moment. Comme il serait merveilleux, comme ma mère et sa sœur, de pouvoir botter en touche. Botter en touche, pour moi, c’est croire en Dieu. J’aimerais bien, mais cela ne vient pas. Heureusement, il me reste quelques convictions solides sur des sujets que je juge essentiels.

En 1956, vous faites la première partie d’Édith Piaf. C’est aussi l’année du soulèvement de Budapest. Comment vivez-vous alors ces événements ?

Marcel Amont – Je n’étais déjà plus dans la mouvance de mon père. Je n’avais pas à me désintoxiquer d’une influence : c’était déjà fait. J’ai parfaitement compris, et mon père aussi je crois, même s’il n’en parlait pas – même plus tard après qu’il m’eut accompagné durant ma tournée en URSS.

L’insurrection de Budapest et la façon dont le pacte de Varsovie, enfin dont les Russes ont réagi était très violente. Je retrouvais ce que j’avais vécu : là où il y a toute forme d’occupation étrangère – y compris le colonialisme ! –, les vainqueurs tiennent la matraque. Il est évident que les peuples cherchent la liberté et se battent pour la gagner ; encore ne faut-il pas que les forces en présence soient disproportionnées.

Il y eut ensuite différentes crises dans les années 1960 : le mur de Berlin, les missiles de Cuba. Comment les avez-vous perçues, à la fois personnellement et en tant qu’artiste ?

Marcel Amont – Je ne suis pas un artiste engagé dans son répertoire. Je trouve que c’est la chose la plus difficile à faire au monde que de faire passer des messages, des idées dans des chansons. C’est un don qui n’est pas à la portée du premier venu ; les bonnes intentions ne tiennent pas lieu de talent ; ne s’appelle pas Georges Brassens – et quelques rares autres – qui veut. C’est très difficile de ne pas tomber dans la médiocrité du prêchi-prêcha.

Moi, je chante les fleurs et les petits oiseaux, ma vocation est d’amuser la galerie. Mais en tant que citoyen du monde, je me tiens informé. On savait très bien qu’à l’origine Fidel Castro n’était pas communiste, on connaissait le blocus que les Américains imposaient dans leur territoire de chasse et le fait que Cuba était le casino et le bordel des États-Unis.

Je n’ai pas réagi publiquement. En quoi étais-je pertinent aux yeux et aux oreilles des gens pour manifester mon opinion ?

Vous avez évoqué le mur et le blocus de Berlin, les couloirs aériens selon un itinéraire bien précis, etc. Il n’y avait en réalité pas d’après-guerre, la guerre continuait à travers le monde sous d’autres formes. Tout cela a tellement d’importance, mais il faudrait être spécialiste. On a des vues globales, on essaie de s’informer ; même si cela se passe à l’autre bout du monde, cela peut nous concerner directement demain matin. C’est là qu’il faut se référer aux spécialistes si le sujet nous intéresse. D’ailleurs, je ne peux pas réussir à comprendre que cela n’intéresse pas du tout certaines personnes. Un copain m’a dit un jour – je ne dirai pas son nom, un compositeur de talent : « toi qui t’intéresses à tous ces trucs, qu’est-ce que c’est cette histoire de Biafra ? » Il y avait déjà 1 million de morts.

Évidemment, en tant que citoyen de la République française, il va de soi que je m’informe également et, globalement, je sais généralement où je mets les pieds.

Au moment de la crise de Cuba, craignez-vous une guerre nucléaire ?

Marcel Amont – Nucléaire, je ne sais pas, mais nous étions inquiets de voir des fusées en face de la Floride, bien sûr. Mon ami Pierre Tchernia était aux États-Unis pour une émission et il craignait que la guerre éclate et de ne pas pouvoir rentrer. Tout le monde avait peur.

Plus généralement, comment percevez-vous les grandes évolutions actuelles ? Avez-vous le sentiment d’un progrès général ou que les situations se dégradent ?

Marcel Amont – Il semblerait, d’après ce que je lis à droite et à gauche – tiens, je n’avais pas pensé que cela pouvait être un lapsus –, qu’on tendrait globalement vers un progrès, mais en passant par des péripéties dramatiques, des combats d’arrière-garde de toutes sortes à travers le monde. Je regarde évidemment consterné ce qui se passe au Moyen-Orient, en Corée du Nord, et même aux États-Unis et en Russie.

Il est vrai que les progrès technologiques sont impressionnants. Je vois encore ma grand-mère allant à la fontaine portant une cruche sur sa tête. Et maintenant, je vois des choses tellement incroyables. Un jour, j’étais avec mes enfants et nous regardions une retransmission d’une émission à laquelle je participais : eux trouvent naturel de voir leur père à côté d’eux et sur l’écran en même temps.

Je vois bien qu’il y a des progrès. On me dit toujours : « dans les Pyrénées, au grand air, les gens vivaient sainement ». Mes deux grands-pères étaient bergers et sont morts dans la quarantaine d’un chaud et froid. Là, les progrès sont évidents. On opère des gens à distance, on envoie une fusée se poser sur un satellite, etc.

Mais au-delà de cet indéniable progrès technique, les gens vous semblent-ils plus heureux ou mieux traités qu’auparavant ?

Marcel Amont – Tout est relatif. Ma mère, qui avait six ans quand son père est décédé, me dépeignait sa vie d’orpheline : « tant que l’on n’a pas connu autre chose, on pense que c’est comme cela, la vie ». Depuis les milliards d’années où les cellules ont commencé à s’agglomérer et se combiner pour devenir l’Homo erectus, puis l’Homo Sapiens, à quel point en est-on, en 2017, de l’évolution ? Chi lo sa [1] ? Je ne suis pas assez pertinent pour vous dire si l’on est en progrès ou non. C’est une interrogation que je me pose beaucoup, comme tout le monde, je suppose et j’espère.

Revenons à l’artiste, à propos duquel vous avez précédemment évoqué la notion d’engagement. Lui accordez-vous une fonction sociale particulière ?

Marcel Amont – Oui, et elle n’est pas toujours celle que l’on croit. J’ai eu personnellement la chance, je le répète, que mes parents m’envoient faire « mes humanités », comme on disait.

Est-ce que s’engager signifie prendre parti professionnellement sur des sujets de société ou non ? Je n’en suis pas sûr. J’ai personnellement toujours voulu être dans la mesure. Je le redis, si l’on juge que l’on n’a pas le talent pour changer la société, pour donner à penser aux gens, ce n’est déjà pas si mal de les faire sourire. C’est là où cette fonction existe. Modestement.

Par exemple, je me suis intéressé sur le tard à la peinture, que je ne connaissais pas, parce qu’à l’école et même au lycée on n’en parlait pas du tout. Quand on pense que Sandro Botticelli a dû brûler toutes ses toiles pour ne plus peindre que des descentes de croix, parce que l’inquisition lui avait dit qu’il irait en enfer… J’aime mieux voir sa Vénus, mais il est vrai qu’à l’époque, il ne fallait gagner son paradis qu’en parlant de choses sérieuses, en n’évoquant que les choses de la religion. Guernica est un chef-d’œuvre « engagé » ; cela ne condamne pas Antoine Watteau, Raoul Dufy ou Paul Cézanne à l’oubli éternel ou au mépris.

On peut ne voir en cela qu’un plaidoyer pro domo, mais moi, je suis un amuseur et je me revendique comme tel. Mais je sais le prix de mon bulletin de vote, j’ai connu l’occupation, et j’essaie d’être un citoyen. Je pense que la fonction de l’artiste – c’est là un des sujets qui me préoccupe le plus – est d’apporter, à sa façon, quelque chose aux autres. Personnellement, je répète que je prétends leur apporter un peu de gaieté, de bonne humeur, avec des textes pas trop mal fichus, dont certains sont de gens comme Georges Brassens, Claude Nougaro et d’autres qui sont de mon cru. Et je pense que ce n’est déjà pas si mal.

Vous considérez qu’une chanson doit être mise en scène pour être valorisée. Pensez-vous qu’il en va de même pour le discours politique ?

Marcel Amont – Il est des textes qui, se suffisant à eux-mêmes, se dispensent de toute mise en scène ou de toute intervention gestuelle. Moi, c’est mon fonds de commerce de me mettre en scène et de jouer des personnages. Peut-on faire un parallèle avec le discours politique ? Il me semble que non. Cela peut fonctionner quand l’on est un tribun : autrefois, j’imagine qu’il en était ainsi, que Léon Gambetta ou Georges Danton devaient être des voix du tonnerre. J’ai vu des documents où l’on voit Lénine monter sur une charrette et parler : là, c’est le tonus qui passe dans la voix. Mais mettre en scène un discours, c’est quoi ? Je ne sais pas. Cela a son importance, tout de même. Est-ce qu’il est nécessaire qu’il en soit ainsi ? Là non plus, je ne suis sûr de rien. En tant que Béarnais, j’aime bien François Bayrou comme individu. Mais ses traces de bégaiement le desservent un peu, qu’on le veuille ou non, alors que le timbre généreux de Jean-Luc Mélenchon valorise son discours.

[Lire la suite de l’article sur Cairn.info]

_____

[1] NDLR : Qui sait ?